山石屏村:一段关于治愈、尊严与新生的故事。

曾经,这里是社会眼中的隔绝之地。一群麻风病人被迫离开故乡、在荒芜中扎根。这个被遗忘的角落却孕育出无数坚韧的生命。他们用顽强的意志重新找回了生活的意义。而在世界的千万个角落中,都同样潜藏着这样的力量,等待被看见,被聆听,被记住。

麻风病在20世纪上半叶曾在中国达到高峰。当时缺乏有效的治疗手段,患者常因神经受损而出现手脚萎缩畸形、面部溃烂甚至失明,这些不可逆的后遗症让社会对他们充满恐惧。许多人在青少年时期便被感染,被贴上“不洁”的标签,被迫与家人分离,只能迁入偏远地区建立的麻风村。山石屏村便是其中之一。它曾是与世隔绝之地,却也是他们唯一的庇护所及家园。尽管病痛笼罩,村民们依旧自强不息,在困境中孕育尊严与希望。

1953年,患者们在山石屏村亲手建造了自己的住所,包括如今修复的垛木房、茅草房和土木结构瓦房。这些房屋没有窗户,到上世纪80年代几乎摇摇欲坠。每间房住2到3人,有的整幢房子有5间房,却没有隔墙,十个人挤在一起,还要在屋里生火做饭,生活条件极为艰苦。

眼前的木甑子、洗脸盆、木碗、木勺、桌椅等,都出自病人之手。

很多麻风病患者的手因病变而畸形、指尖缺损。

篇章一:抗争与希望,治愈与奉献

在缺乏先进设备和有效药物的年代,麻风病的治疗极其艰难,患者常因手脚畸形或视力受损而失去自理能力。以李桂科医生为代表的医护团队坚守村庄,不仅进行基础治疗,还全面开展康复工作:指导患者进行眼手足自我护理,提供防护用品,进行白内障和垂足手术等等。通过“防残、治残、矫残”,他们改善了患者的生活和生命质量,重建信心与尊严。在有限条件下,这份坚守让村庄重新焕发出生命的希望与温暖。

1956年6月,在昆明金马疗养院学习过医疗的黄升东担任村子的主治医生,成立医务室,在病人中培养卫生员,开展常见病的诊疗。

医生诊疗时使用的医疗用具。

一些用于麻风治疗的常用药。

1980年,洱源县卫生防疫站正式成立皮肤病防治科,全面负责麻风防治工作。皮防科医生轮流驻扎在山石屏疗村开展工作。

医生做手术时使用的手术器械。

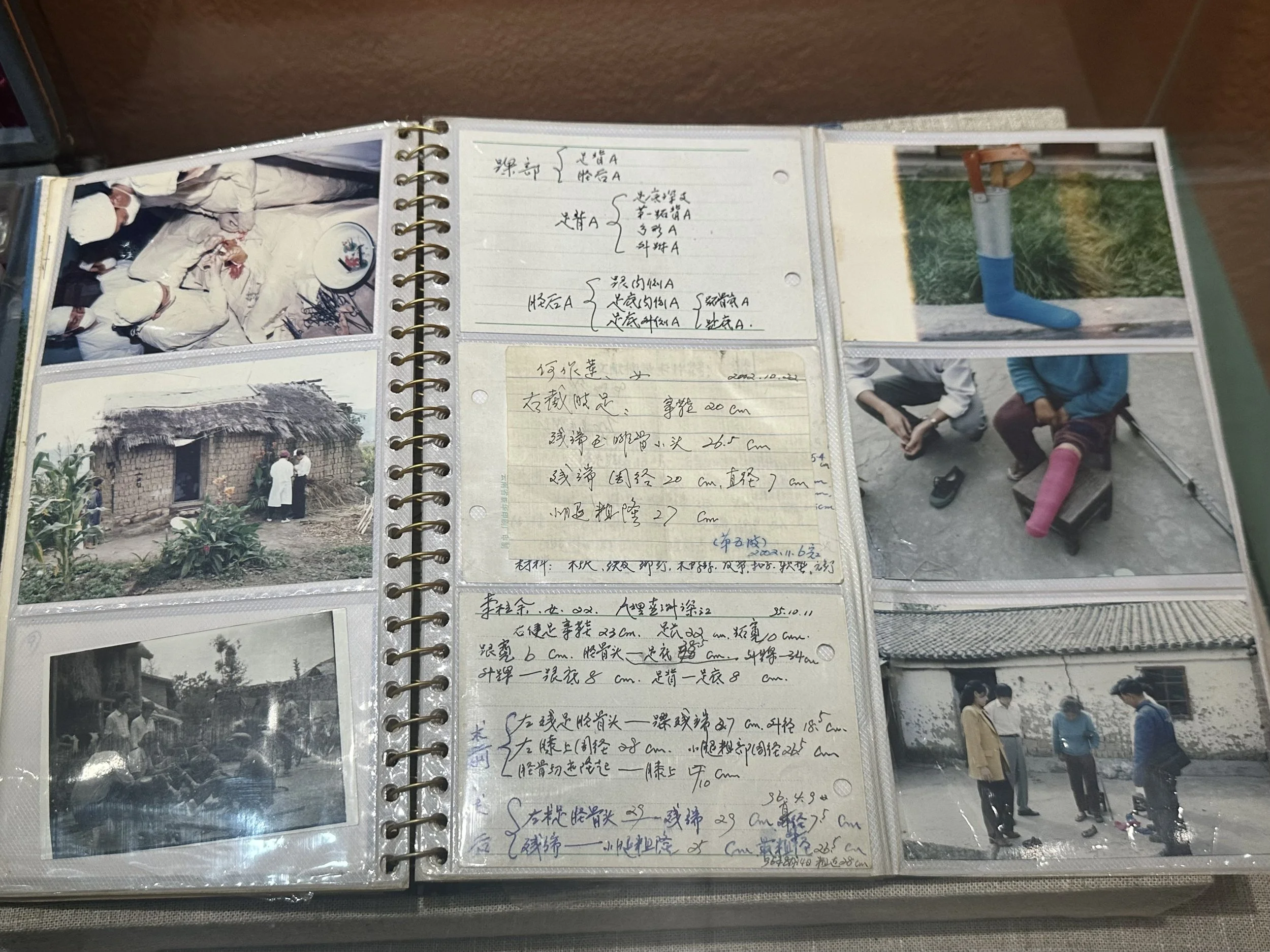

医生手写的诊疗笔记。

1950年代的手术台。

广东汉达康福协会唐辛医生为患者做白内障手术。

篇章二:生活与尊严,社区与自治

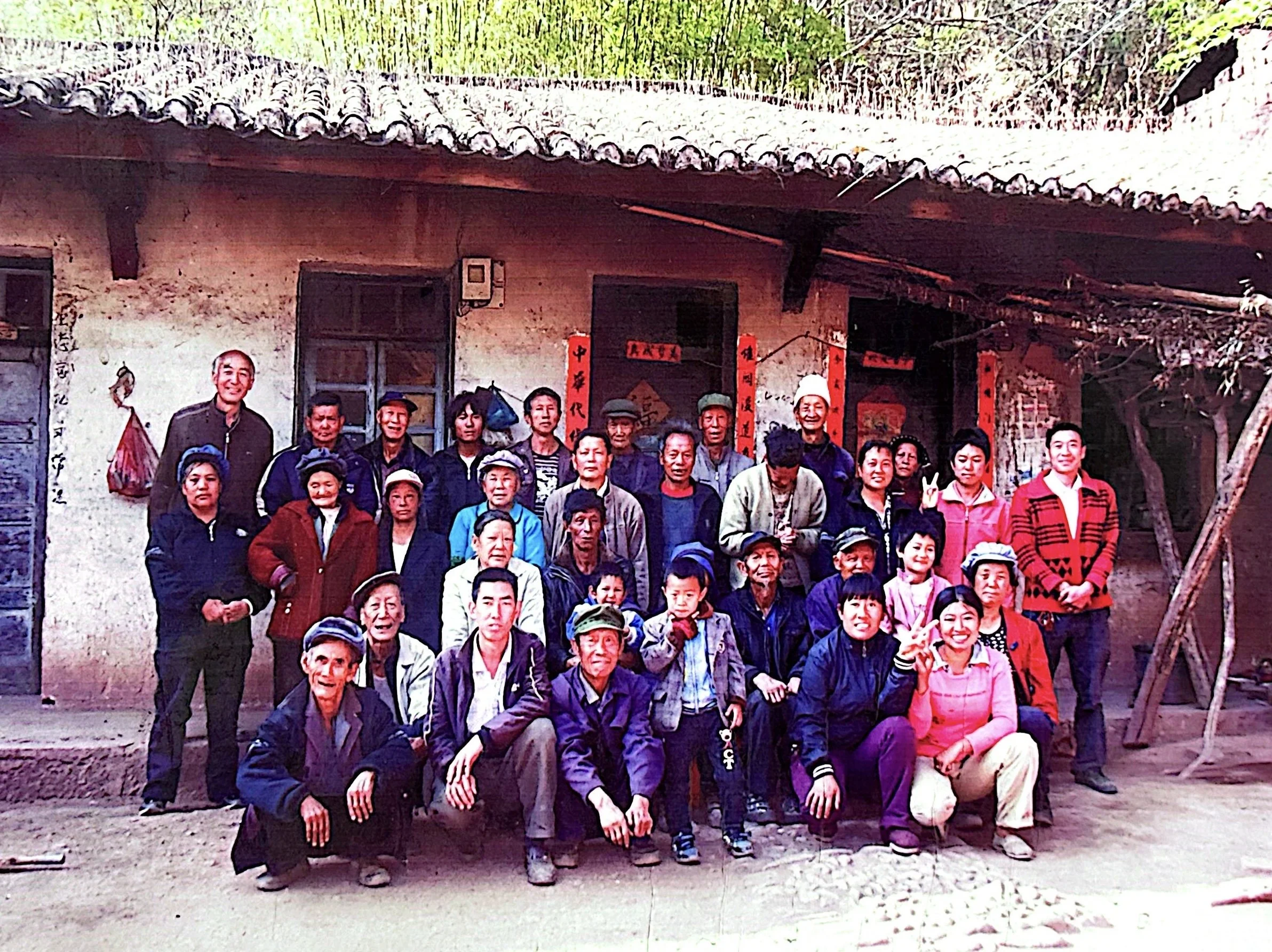

尽管遭受后遗症的困扰,村民们依旧用双手开垦土地、制作工具、修建房屋和桥梁,甚至建起集体食堂,为大家提供日常膳食。他们设立教室,让子女接受教育,其中14位康复者的子女考上大学,走出大山。村里形成完善的自治体系,大家分工明确、互帮互助。在困境中,他们展现出惊人的韧劲与乐观,让尊严与希望在这片土地上生根发芽。

山石屏村最初没有耕地,村民们只能自力更生,开荒种地。他们自己打铁制作农具,如锄头、条锄、斧头、镰刀等。到1981年,村子已开垦耕地298亩,种植了玉米、小麦、蚕豆、油菜等作物。

1986年前,山石屏村实行大集体食堂制度,设有生产组、菜园组、饲养组、实物采购组和炊事组等。大家的日常生活几乎都围绕食堂展开,集体凝聚力大大增强。许多食堂用具都是村民自己动手制作的。

因脚趾畸形而行动不便,患者们依靠购买或自制的拐杖行走。

大集体食堂遗留下来的蒸锅,全部由村民亲手制作。

图片左边的王仲元老师于1979年入院,1990年治愈。1996–2007年在山石屏村小学任教。图中,他正在指挥学生们为患者表演节目。

李桂科医生表示,山石屏村最大的难题是康复者的子女们无法上学。为此,他奔走求助,最终创办了小学,让孩子们有机会走出大山。

建院初期,村子的物资运输完全依靠人力和马驮。1982年,山石屏村自筹资金,村民们自己动手挖通了1条3公里的车路。

篇章三:技艺与记忆,创造与文化

很多村民们在染病前是技艺高超的手艺人,尽管手脚不再灵活,他们依旧坚持用双手制作各种生活用品和工具,既维持日常生活,也保存家当和记忆。山石屏村的居民来自白族、汉族、回族等多民族,各民族的居住方式和生活习惯各不相同,但他们都在村子中延续着自己独特的生活风俗。无论身处何种环境,村民们依靠巧手和民族文化维系生活,让他们的文化和生活方式在这片土地中生生不息。

村民正在制作簸箕。

全手工制作的一座全木结构的谷风车,用于分离谷物和杂质。

大木箱整齐排列,皆由村民自己制作。一个木箱便承载着他们所有的家当,也象征无数逝去的生命。

西山白族特有的垛木房布局对称、屋内设床、实物柜、实物台和灶台,兼具实用性与民族特色。

终章:致敬与新生

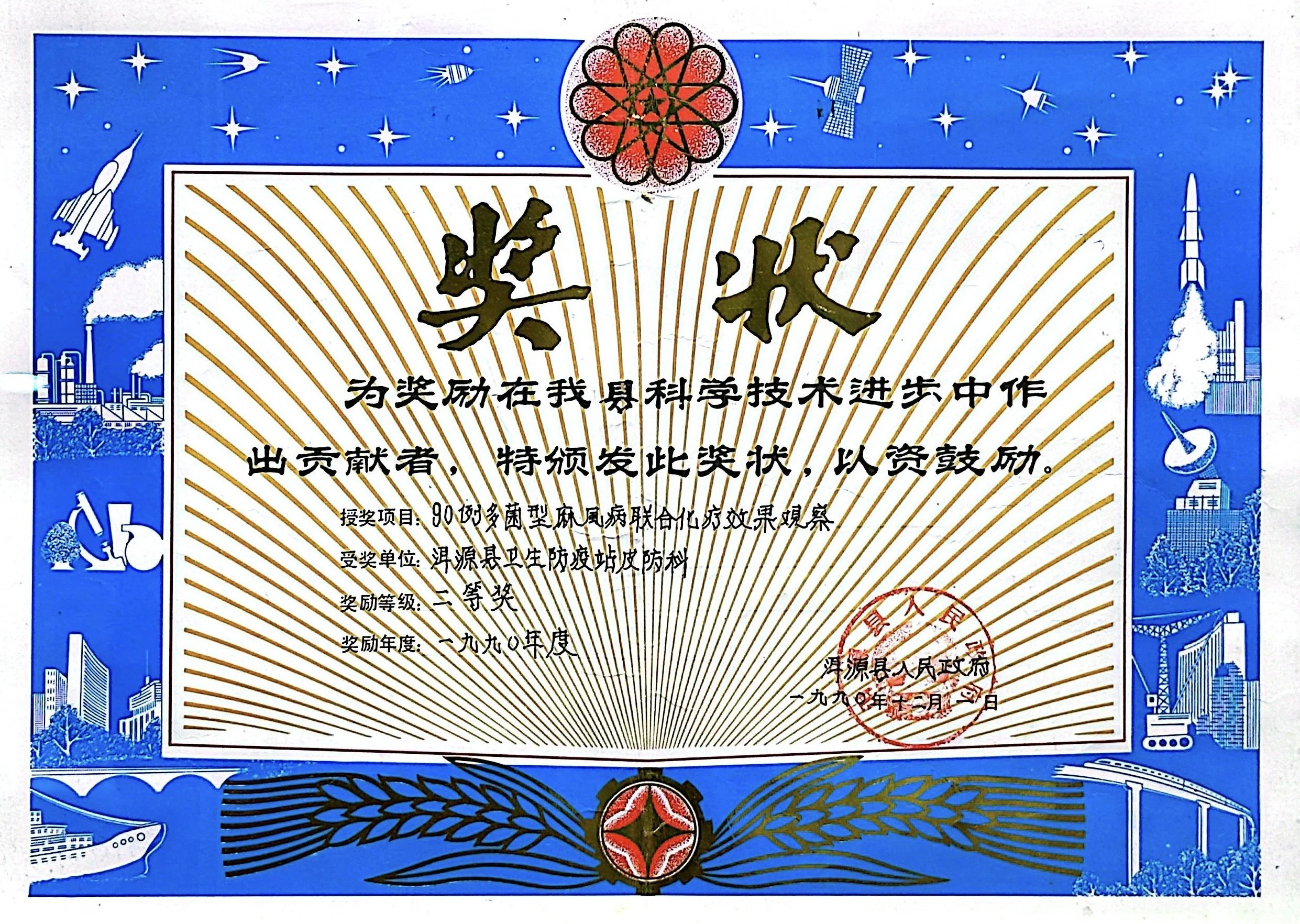

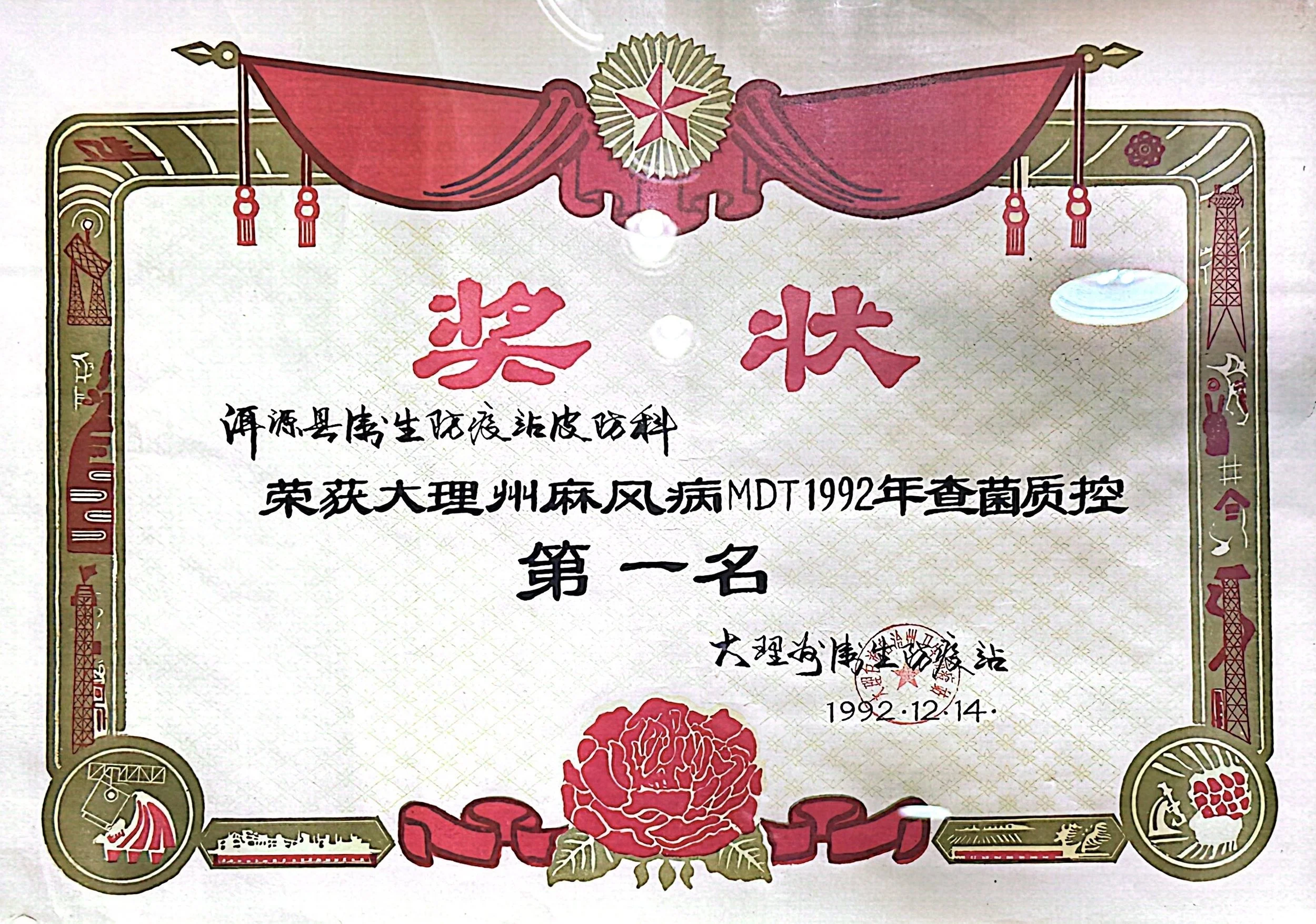

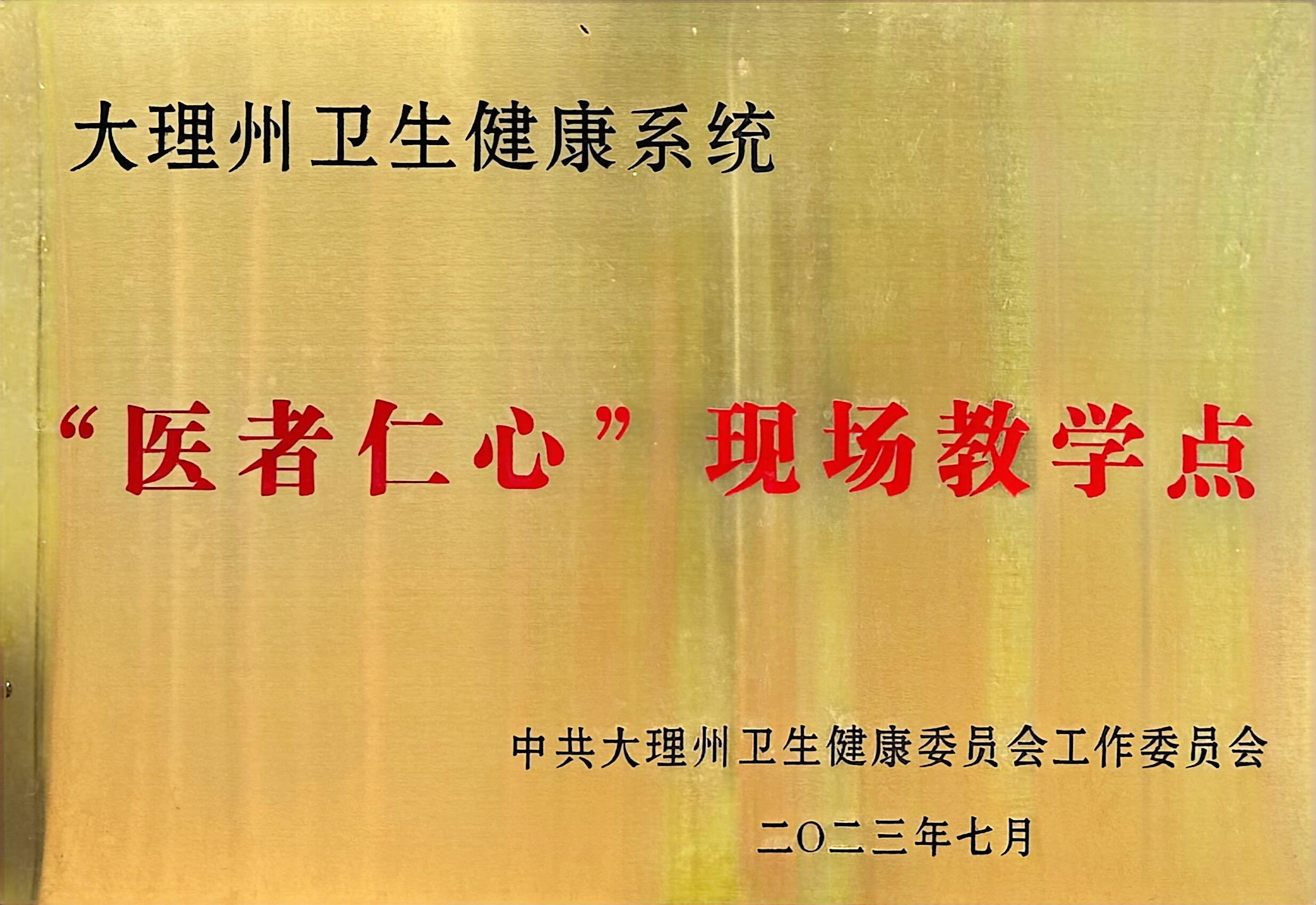

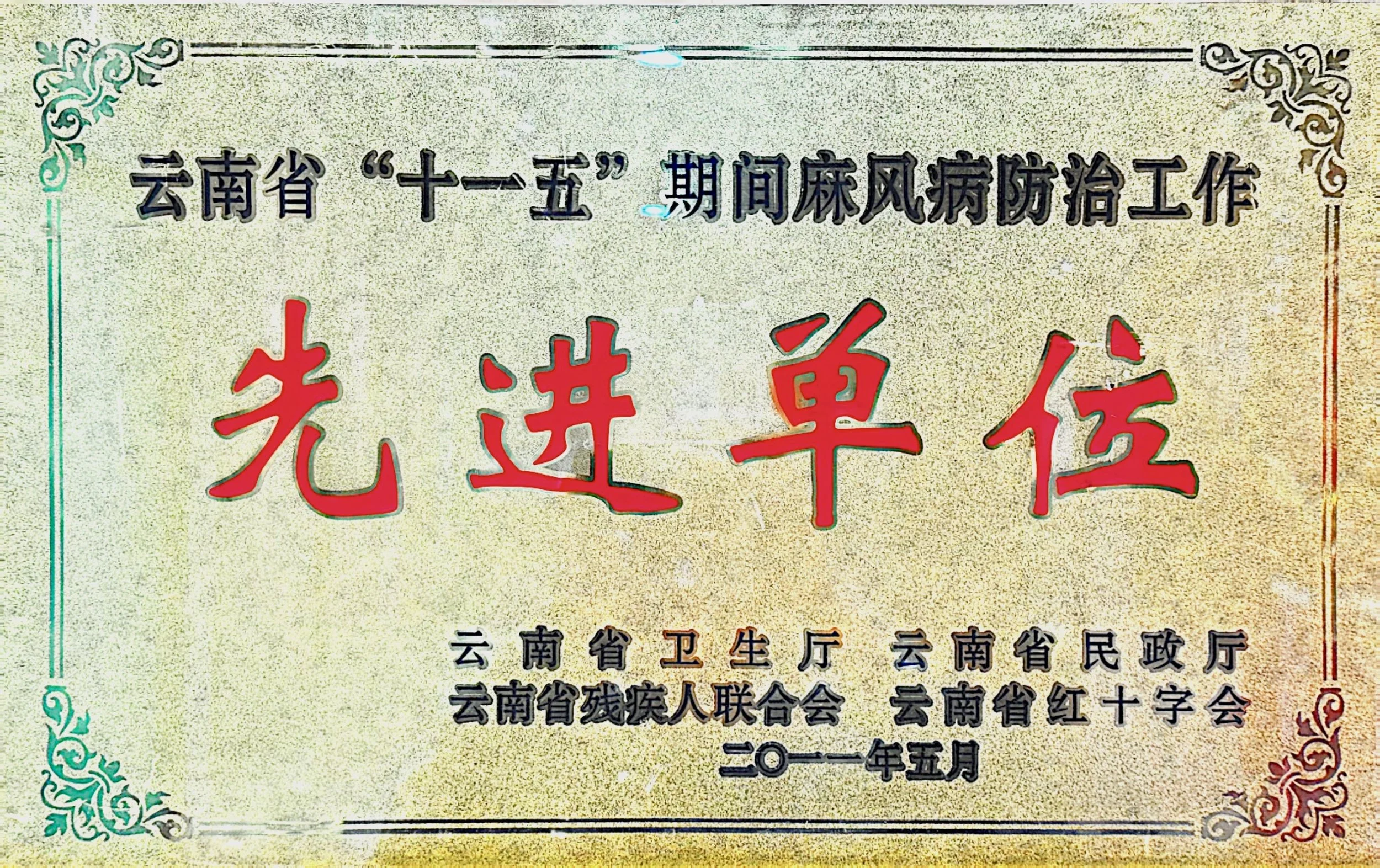

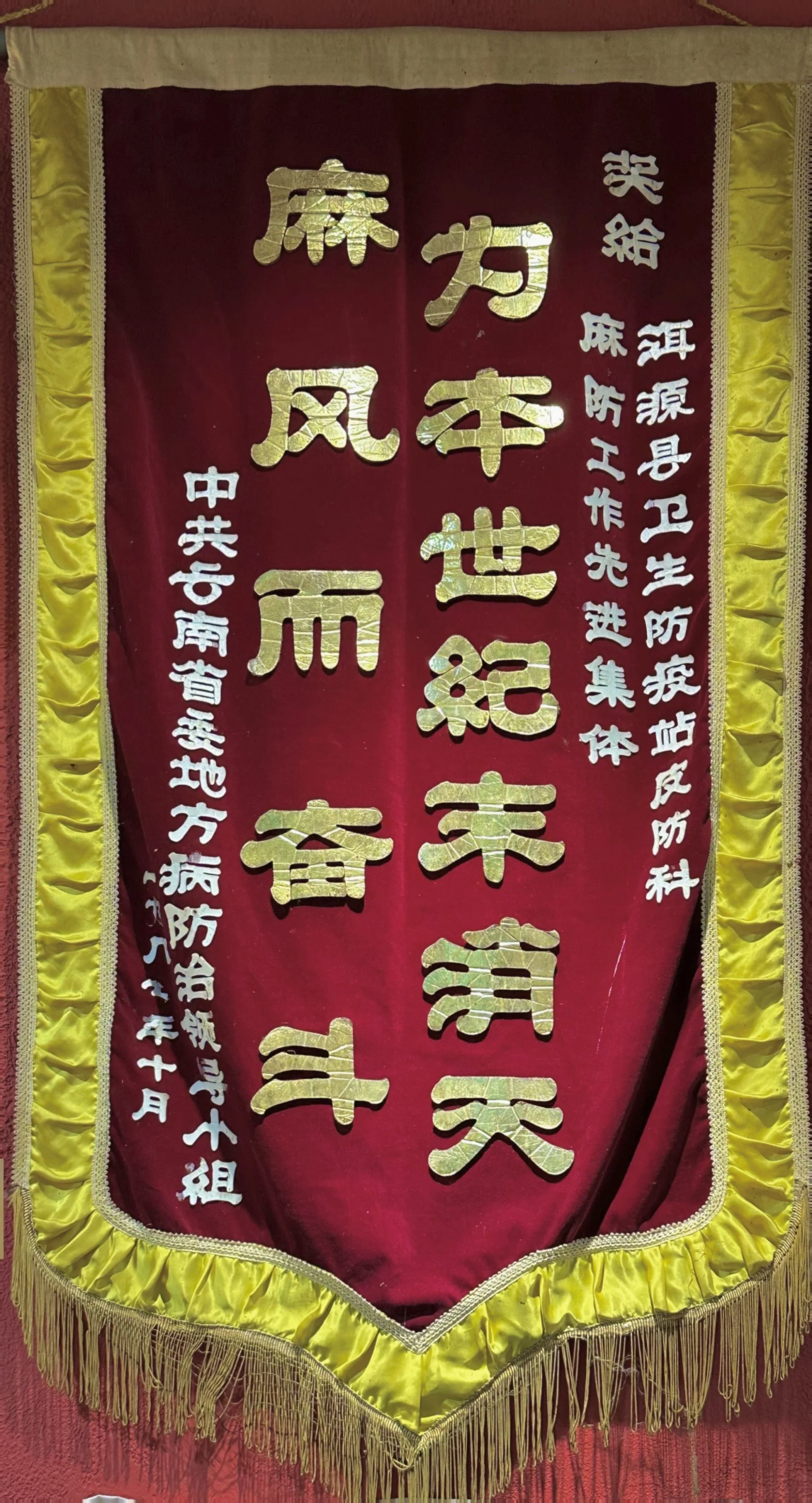

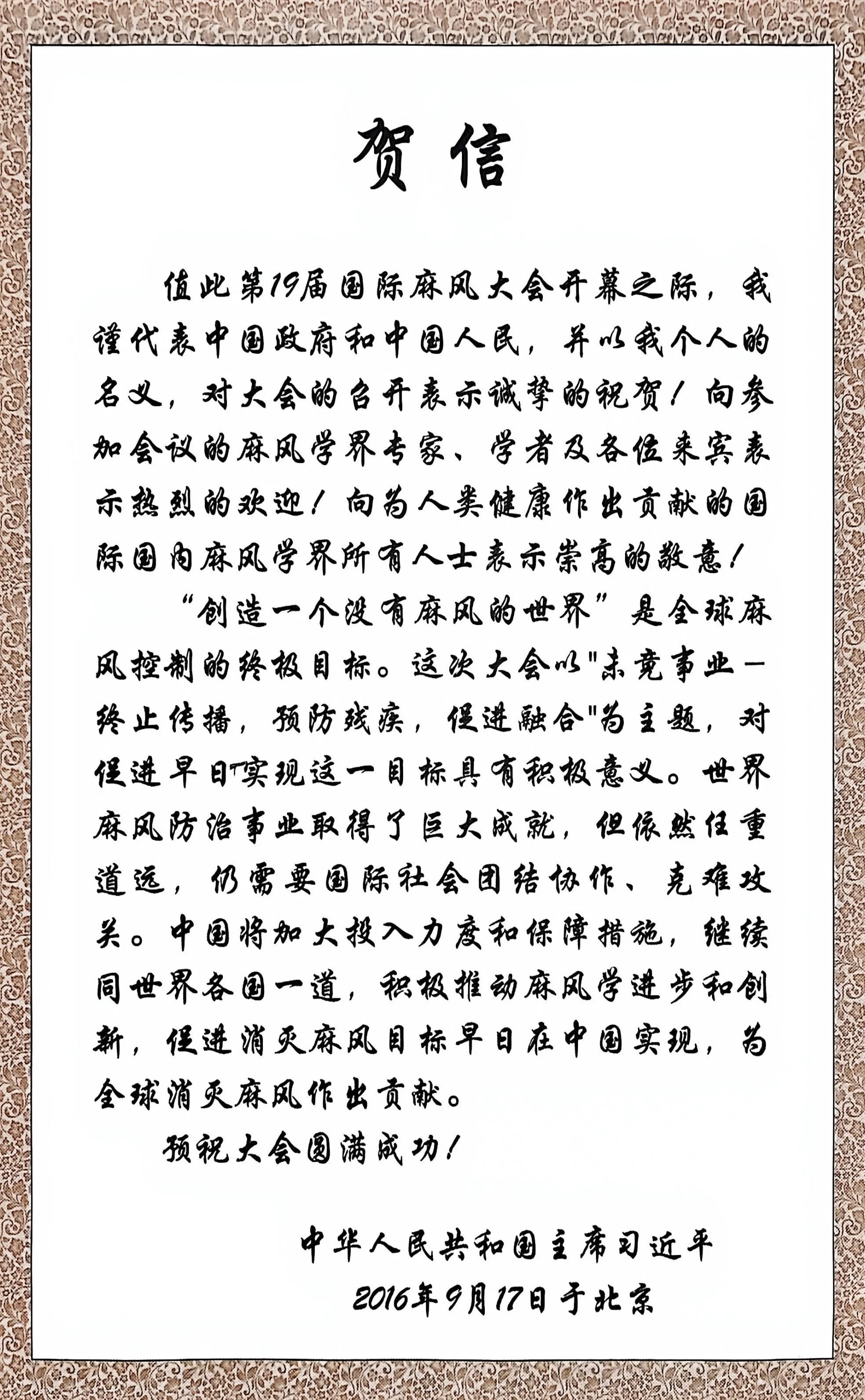

在各方持续努力下,麻风病在中国已有有效治疗方案,曾经的患者均已康复,病毒在中国也已基本消除。当地政府部门和国家多次颁发表彰和贺信,肯定了相关医护人员和工作人员的坚守,以及村民的顽强与韧性。如今,山石屏村成为了教育基地,吸引学生、党员和社会各界前来学习,让历史成为生动的课堂。村民们用生命书写的故事,从苦难走向新生,不仅彰显人性的光辉,也让希望延续至今。